※当記事は2025年7月の内容です。

その折々の家族信託に係る最新情報の解説や、テーマを掘り下げた実務的な講義を中心に、必要に応じ外部講師を招いて実施しております。

今回(6月13日)に実施したフォロー研修では、いよいよこの秋から始まる「電子公証制度」について、日本公証人連合会総括理事の加藤朋寛先生をお招きし、講義をいただきました。

本稿では、その一部をご紹介いたします。(記録VTRは、コーディネーター・専門士の方々限定で、後日会員ページから視聴いただけます。)

公証人法の一部改正(令和5年6月14日)を受け、今年(令和7年)に施行されます。

改正の2本柱は、

Ⅰ.公正証書の電子化

⇒ 従来の「紙の書面に自署と押印」から、原則として電磁的記録で作成される

・ 一部の公正証書や、物理的に困難な場合には従来の方法も踏襲される

Ⅱ.公正証書のリモート作成の導入

⇒ 要件を満たせば、WEB会議方式での作成も可能となる

です。

Ⅰ-1.公正証書の電子化の内容

1.Wordで作成された文書データをPDF化します。

2.契約当事者等(遺言書における証人)が内容確認後、署名押印に代え、「電子サイン」を行います。

3.最終的に公証人が署名押印に代え、「電子サインと電子署名」を行います。

これにより

②:書面の「電子データ」で保存が可能となる

③:電子署名による書面の改ざん有無の確認が容易になる

といったメリットに加え、電子化により作成された公正証書は、

Ⅰ-2.電子化による公正証書作成の流れ

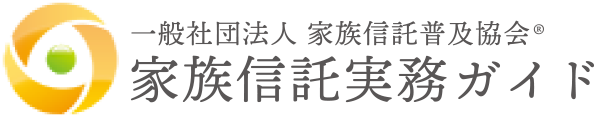

日本公証人連合会様ご提供資料

従来の公正証書作成のフローと、「基本的には何ら変わりません」。

公正証書を作成する際に、従来嘱託人が行っていた「署名・押印」のステップと、公証人が行っていた「署名・押印」のステップが、それぞれ「電子サイン」と「電子署名」に変わるだけです。

電子署名・・・電子文書に、電子証明書を用いて署名を行います。

電子署名を行った後はその文書に何らかの変更が加えられたか否かがPDFリーダーに表示されます。

Ⅱ-1.公正証書のリモート作成

列席者の全部又は一部が公証役場に出頭することなく、公正証書を作成することができるようになります。

この場合、公証人・列席者が、映像と音声の送受信により、相手方の状態を相互に認識しながら通話し、公正証書の作成を行います。

ただし、以下の要件があります。

① 嘱託人又は嘱託代理人の申し出があること

② 他の嘱託人の異議がないこと

③ 公証人が相当と認めること

④ 法令上許容されていること

また、使用するリモート会議システムは、「Microsoft Teams」となる予定。

Ⅱ-2.リモート公正証書作成の流れ

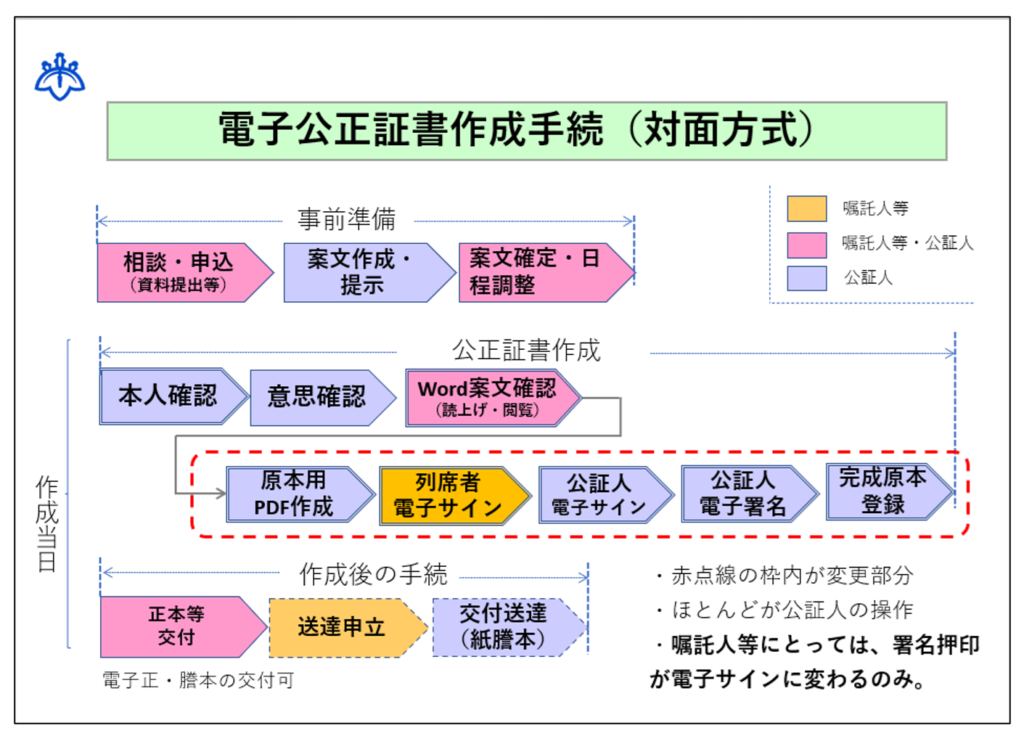

リモートによる公正証書の作成は、3つのステージに分かれます。

① 意思確認~原本用PDFの作成します。

参加者は、PC画面に表示されたWord証書案を閲覧しながら内容を確認します。 確認が終われば、公証人がWord文書をPDF化します。

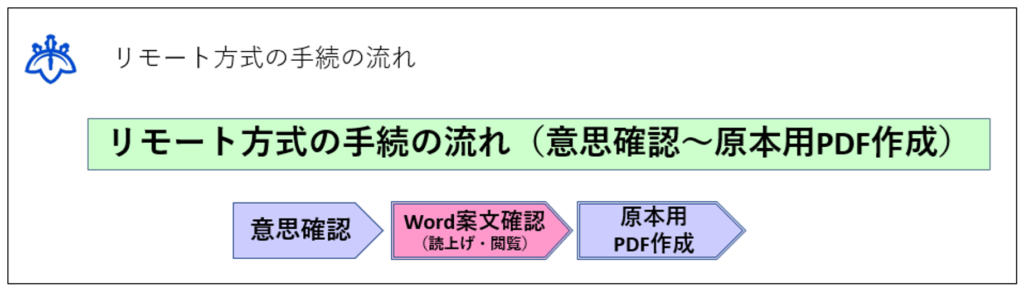

② 公証人の指示に従い、参加者が順に「電子サイン」を行います。

参加者は、

・(同じ場所で参加している場合)一つのPC上でPDFに電子サイン

・(別の場所で参加している場合)順に送られてくるPDF書面に電子サイン

を行います。

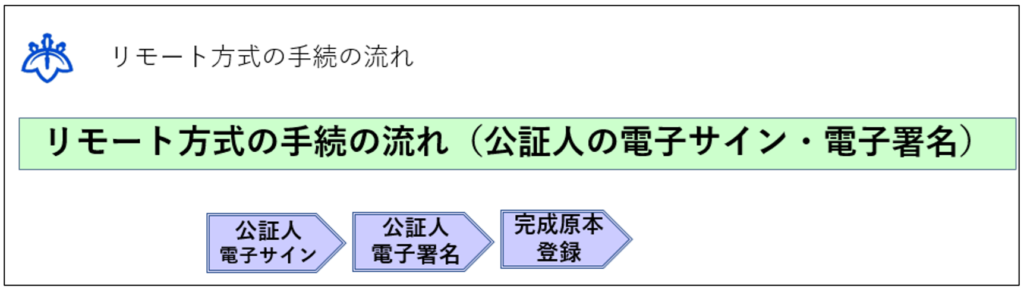

③ 公証人が最終的に電子サインと電子署名を行います。

契約当事者全てが電子サインを行った電子書面に対し、公証人が電子サインと電子署名を行い、電子公正証書を完成させます。

Ⅲ:電子化で作成された公正証書の交付方法

電子化により作成された公正証書の「正本・謄本」は、

・紙に印刷した形式での交付

・電子ファイルをダウンロード

のいずれにも対応可能です。

Ⅳ:今後決まってくる事項

以下の事項は、本格スタートまでに順次決定されます。

① 施行時期等・・・正式にスタートする時期(令和7年のいつか?)

② 電子公正証書の作成を担う「指定公証人」の決定

③ 手数料

一部の例外を除いて、一般の方(特にご高齢者)にとって、PCを使ってリモート公正証書の作成に臨むことは簡単ではないと推測されます。

よって、実際の作成の場面では士業をはじめとした専門家が傍に寄り添い、場合によってはネット環境が整った士業事務所を利用して、PC操作等も専門家側が整えるなどのサポートが必要になるでしょう。

逆に言えば、専門家側がそうしたサポート機能を整えることで、今後公正証書の作成は一段と促進される可能性を感じます。